Vor zwanzig Jahren wurde das Regime Saddam Husseins gestürzt, vor 35 Jahren setzte es Giftgas gegen die eigene Bevölkerung in Halabja ein und zerstörte im Rahmen der so genannten Anfal-Kampagne große Teile Irakisch-Kurdistan. Beide Jahrestage sind Anlass, unseren neuen Rundbrief den Themen Befreiung und Erinnerung zu widmen.

Aus der Einleitung:

„Was genau der Begriff des ›globalen Südens‹ bezeichnet, weiß wohl niemand genau. Spätestens seit der Documenta des vergangenen Jahres aber wird auch hierzulande der Verdacht gehegt, dass das ›globale‹ an ihm vor allem in der Übernahme jener antimodernen Ideologien liegt, die ihren Ursprung im reichen ›Norden‹, vorzugsweise in der Region zwischen Emden und Zwickau, alternativ auch zwischen Königsberg und Kaiserslautern hatten. ›Globaler Süden‹ und ›reicher Norden‹ erscheinen wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde, der eine das um die Einhegungen des zivilisatorischen Gewissens befreite Spiegelbild des anderen, jener sagt, was dieser klammheimlich denkt, sich aber nicht laut zu sagen wagt.

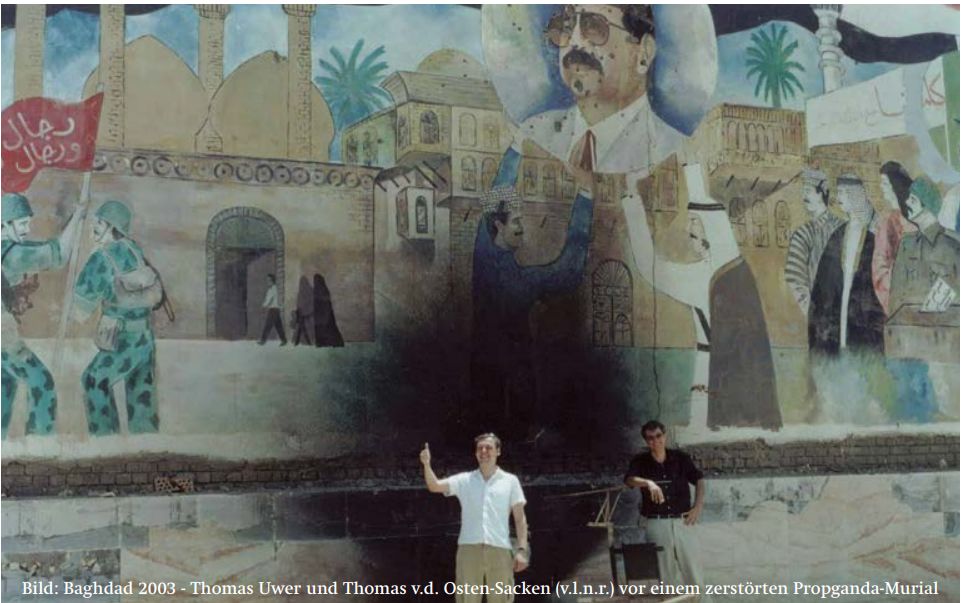

Als gesichert kann gelten: Wird der ›globale Süden‹ als Blaupause des ›reichen Nordens‹ bemüht, so geschieht dies meist ohne sich vorab der Mühe zu unterziehen, bei denjenigen nachzufragen, die den weltumspannenden ›Süden‹ bevölkern, also den Abgehängten, Gedemütigten und Verdammten in den Slums von Lagos oder Caracas, den Minen des Kongo oder den Flüchtlingslagern auf Lesbos. Würde man sie fragen, das Ergebnis wäre womöglich überraschend und dürfte für Verwirrung sorgen – in etwa so, wie die Bilder der Baghdadis, die 2003 die eintreffenden amerikanischen Panzer begrüßten, oder diejenigen der Syrer, die sich (vergeblich) an die staatlicherseits als teuflisch verdammten ›Imperialisten‹ wandten und forderten, endlich das zu tun, was man diesen die ganze Zeit unterstellte.

Diese Verwirrung hielt bekanntlich nur kurz. Heute ist das Interesse der Öffentlichkeit am syrischen und irakischen Teil des ›globalen Südens‹ in etwa so groß wie das der Börse an Telefaxgeräten. In diesem Jahr jährte sich der Beginn des letzten großen Irakkriegs zum zwanzigsten mal, ein Jubiläum, das Anlass wäre, nicht nur das Versagen der anderen, sondern auch eigene Fehlkalkulationen und Falscheinschätzungen zu hinterfragen – oder aber, was eher zu erwarten stand, sich der unerschütterlichen Gewissheit zu versichern, mal wieder Recht gehabt zu haben. Immerhin begann mit dem gewaltsamen Sturz Saddam Husseins eine Ära, in der einerseits die Bevölkerungen arabischer Staaten wenigstens für kurze Zeit selbst das Heft des Handelns in die Hand nahmen und sich von Ägypten über Tunesien und Libyen bis nach Syrien gegen ihre Regierungen erhoben; andererseits die Zeit von Terror und Bürgerkrieg und damit einhergehend diejenige des Iran und Russlands als neuer regionaler Großmächte, die sich überall dort etablierten, wo sich der Westen zurückzog oder gar nicht erst eingriff.

Stille am Jahrestag

Als der Jahrestag dann kam, blieb es fast unheimlich still in den Medien des Landes, das 2003 mit einer seit der sogenannten Wiedervereinigung nie gesehenen Einigkeit gegen den Krieg stand. Sprachlosigkeit löst das bekannte Narrativ vom Nahen Osten ab, in dem Menschen als Kulturen oder Opfer, niemals aber als handelnde Subjekte auftauchten. Beispielhaft dafür mag der einzige (!) Beitrag, den die ›Blätter für deutsche und internationale Politik‹ – immerhin das wichtigste linksliberale Politik-Medium des Landes –, dem Jahrestag widmete und überschrieben ist mit ›Warum der Globale Süden dem Westen nicht traut‹: Die US-Administration unter George W. Bush habe das Völkerrecht gebrochen, Massenvernichtungswaffen als Kriegsgrund erfunden und internationales Recht entwertet. Eine Betrachtungsweise, in der die Menschen vor Ort nicht einmal mehr als »arabische Straße« einen Platz finden. Dass daran zugleich auch manches wahr ist, macht es nicht besser. Denn einfach nur von strategischen Fehlern zu sprechen, die nach der Befreiung des Irak begangen wurden, wäre schlimmer als ein Euphemismus: die sprachliche Leugnung des Horrors von Terror und Gewalt, dem die Menschen des Landes jahrelang ausgesetzt waren. Und doch ist die Analyse zwar gefällig, aber nichtsdestotrotz grundlegend falsch – selbst dann, wenn man die vermeintliche ›Lüge‹ von den irakischen Massenvernichtungswaffen richtigerweise als das Verschwinden waffenfähiger chemischer und biologischer Kampfstoffe bezeichnete.

Denn keineswegs war der Irak alleine ein Problem internationaler Politik und ihrer völkerrechtlichen Regeln. Was wäre denn gewesen, hätte sich der Verdacht, der Irak verfüge weiter über große Arsenale an verbotenen Kampfstoffen, als richtig erwiesen? Wäre dann der Krieg aus Sicht der Kommentatoren gerechtfertigt, womöglich erforderlich gewesen – und hätte dem ›globalen Süden‹ Vertrauen eingeflößt?

Die Frage ist müßig. Spätestens seit die halbe Welt zugeschaut hat, wie Bashar al Assad die Bevölkerung in den Städten Syriens nicht nur mit Panzern überrollte, sondern mit chemischen Kampfstoffen, mit Fassbomben, mit Chlorgas und Phosphor bombardierte, wissen wir, dass sich das Völkerrecht als Instrument zum Schutz der Menschen als wirkungslos erweist. Wird es ernst, ist man gut beraten, weder auf den ›globalen Süden‹ noch auf das Völkerrecht noch auf den ›imperialistischen Westen‹ zu setzen. Irakis wissen dies. Denn Saddam Hussein, dessen Sturz wegen des Fehlens auffindbarer Massenvernichtungswaffen als völkerrechtswidrig gebrandmarkt wird, hatte chemische und biologische Waffen bereits eingesetzt – nicht als ultima ratio oder zur Abschreckung, sondern gegen die eigene Bevölkerung in Halabja und anderen Städten und Dörfern des kurdischen Nordirak sowie gegen die schiitische Bevölkerung im Süden. Nicht nur der Westen, auch der sog. ›globale Süden‹ sah tatenlos zu, das Völkerrecht blieb stumm.

Chance auf ‚friedliche Transformation‘?

Hätte andererseits der Verzicht auf eine Intervention die Menschen im Irak vor Terror, Bürgerkrieg und sektiererischer Bandenherrschaft bewahrt? Hätte es also die Chance auf eine ›friedliche Transformation‹ von Innen gegeben? Wohl kaum. Im Irak Saddam Husseins, der ›Republik der Angst‹, war an Demokratisierung oder auch nur einen partiellen Machtverlust der Ba‘thisten ohne Blutvergießen nicht zu denken. Ideologie und organisatorische Struktur des Herrschaftsapparates fußten auf einem beständigen Ausnahmezustand, auf permanente, unmittelbare Gewalt auf der einen, unverhältnismäßige Bereicherung und Begünstigungen auf der anderen. Es ist kein Zufall, dass der spätere ›Islamische Staat‹ seinen Ursprung in der Fusion von Djihadisten und untergetauchten irakischen Ba‘thisten hatte; die Kopfabschneider um Mussab al-Zarqawi hatten ihr Handwerk in den Foltergefängnissen Saddams gelernt. Terror und Gewalt waren keine Mittel zur Erreichung eines Zwecks, sondern wesenhafter Dauerzustand und Raison d‘Être.

Dies alles spricht nicht der unbedingten Notwendigkeit militärischer Interventionen das Wort, noch entwertet es das Völkerrecht oder stellt die Forderung nach einer Verrechtlichung internationaler Beziehungen in Frage. Es macht aber deutlich, dass aus dem Insistieren auf die Einhaltung internationalrechtlicher Regeln nicht immer alleine der Wunsch nach einer Welt spricht, in der die gezügelte Gewalt des Rechts die wilde Aggression ersetzt, sondern allzu oft nur die Suche nach einer Ausrede, nicht handeln zu müssen, wo die reine Menschlichkeit es forderte.